Che cosa è una radice?

La radice è l’organo sotterraneo di una pianta che la tiene ancorata al luogo, assorbe acqua e nutrienti e interagisce con il biota del suolo.

A differenza dei fusti, le radici sono prive di nodi e foglie e crescono tipicamente verso il basso (gravitropismo).

Tipi di Radice

In base all’origine

1. Radice primaria (sistema a fittone) – La radice principale che ha origine dall’embrione del seme (ad esempio, carota, ravanello).

2. Radici avventizie – Radici che nascono da tessuti non radicali come fusti e foglie (ad esempio, radici del mais, radici aeree del banyan).

3. Radici laterali – Rami che si estendono dalle radici primarie o avventizie per aumentare l’ancoraggio e l’assorbimento.

In base a funzione e forma

1. Radici fascicolate – Rete di radici sottili, tipica delle monocotiledoni (ad esempio, graminacee e grano).

2. Radici a fittone – Una radice dominante, a crescita profonda, con ramificazioni secondarie, tipica delle dicotiledoni (ad esempio, tarassaco, quercia).

3. Radici di deposito – Specializzate per l’immagazzinamento di sostanze nutritive (ad esempio, patata dolce, barbabietola).

4. Radici aeree – Crescono al di sopra del terreno e assorbono l’umidità dall’aria (ad esempio, le orchidee).

5. Pneumatofori – Radici specializzate nelle piante palustri per l’assunzione di ossigeno (ad esempio, mangrovie).

6. Radici austoriali – Radici parassite che penetrano nelle piante ospiti (ad esempio, vischio, drosera).

Funzioni delle Radici

1. Ancoraggio – Fornisce un supporto strutturale, impedendo alle piante di cadere.

2. Assorbimento – Assume acqua e minerali disciolti dal terreno.

3. Immagazzinamento – Conserva sostanze nutritive come amido e zuccheri per un uso successivo.

4. Interazioni simbiotiche – Forma partnership con funghi micorrizici e batteri azotofissatori.

5. Comunicazione e difesa – Rilascia segnali chimici (essudati) per attirare microbi benefici o scoraggiare i patogeni.

Interazioni delle radici con la rete alimentare del suolo

- Essudati radicali e relazioni microbiche: gli essudati (zuccheri, aminoacidi, acidi organici) nutrono i microbi del suolo.

Interazioni simbiotiche con:

- Funghi micorrizici: migliorano l’assorbimento dei nutrienti, in particolare del fosforo.

- Batteri rizobi: fissano l’azoto nei noduli delle radici delle leguminose.

- Batteri e funghi liberi: decompongono la materia organica, migliorando la salute del suolo.

Altre interazioni tra radici e organismi del suolo

- Lombrichi: migliorano l’aerazione e la struttura del suolo.

- Nematodi: alcuni sono benefici, altri parassiti.

- Protozoi e microartropodi: contribuiscono al ciclo dei nutrienti.

Ruolo delle radici nella struttura del suolo

Le radici legano le particelle del suolo, riducendo l’erosione.

Le radici decomposte contribuiscono alla formazione di materia organica e humus.

Fattori ambientali che influenzano la crescita delle radici:

- Temperatura: la crescita ottimale delle radici avviene a temperature moderate (10-25°C). Il freddo estremo può rallentare la crescita, mentre il caldo estremo può disidratare e danneggiare le radici.

- Umidità: le radici crescono più in profondità in condizioni di siccità, ma rimangono poco profonde nei terreni impregnati d’acqua.

- Disponibilità di ossigeno: essenziale per la respirazione cellulare; condizioni anaerobiche (ad esempio, terreni allagati) inibiscono la crescita.

- Composizione del suolo e pH: i terreni argillosi favoriscono uno sviluppo migliore delle radici.

Che cosa è un fusto?

Le piante presentano due tipi principali di organizzazione corporea (body plan):

- Tallo, dal greco antico θαλλός,”ramoscello” senza foglie, e

- Cormo, dal greco antico κορμός, kormόs, ‘fusto’.

Queste strutture riflettono diversi livelli di complessità e di adattamento agli ambienti acquatici e terrestri.

La comprensione di queste differenze aiuta a classificare le piante e a tracciare il loro progresso evolutivo.

Tallo

Il tallo è un corpo vegetale semplice e indifferenziato, privo di radici, fusti e foglie.

È caratteristico delle tallofite, un gruppo, limitandoci agli organismi fotosintetizzanti ossigenici, che comprende alghe, Marchantiophyta (Epatiche, Liverworts), Anthocerotophyta (Hornworts), e licheni.

Il tallo può essere filamentoso, a forma di foglia o ramificato, ma non presenta una chiara differenziazione dei tessuti.

Esempi:

– Alghe (Ulva, Chara, Fucus): Mostrano diverse forme talloidi adatte alla vita acquatica;

– Epatiche (Marchantia): Il tallo della Marchantia mostra una differenziazione in due strati: uno strato fotosintetico superiore e uno strato di stoccaggio inferiore;

– Licheni (Cladonia, Parmelia): Formano talli simbiotici con organismi fungini e algali.

Cormo

Il cormo è un corpo vegetale complesso e differenziato con radici, fusti e foglie vere e proprie.

Esso caratterizza le cormofite, che comprendono briophyta (muschi), lycopodiophyta, monilophyta, gimnospermae e angiospermae.

Le cormofite hanno tessuti vascolari (xilema e floema) per un efficiente trasporto di acqua e nutrienti.

Esempi:

– Muschi (Polytrichum): Cormi semplici con tessuti vascolari rudimentali.

– Licopodi e felci : Cormi ben sviluppati con differenziazione vascolare.

– Gimnosperme (Pinus, Ginkgo): Cormo avanzato con struttura legnosa.

– Angiosperme (Rosa, Zea mays): Cormo altamente evoluto con tessuti specializzati.

- Caratteristiche delle tallofite: Corpo indifferenziato – Tessuto vascolare Assente – Ambiente prevalentemente acquatico – Riproduzione per lo più asessuata (frammentazione, spore).

- Caratteristiche delle cormofite: Corpo differenziato in radice, fusto e foglie – Tessuto vascolare Presente – Ambiente prevalentemente terrestre – Riproduzione sessuata con organi specializzati.

La transizione da tallo a cormo segna l’adattamento progressivo in termini di struttura corporea delle piante dalla vita acquatica alla vita terrestre.

Ci sono diverse forme intermedie tra il tallo (corpo indifferenziato) e il cormo (corpo differenziato con vere radici, fusti e foglie).

Queste forme intermedie aiutano a illustrare la graduale transizione evolutiva, la lenta e progressiva conquista delle terre emerse.

Alghe con differenziazione parziale. Alcune carofite (parenti stretti delle piante terrestri) hanno un’organizzazione corporea che ricorda fusti e foglie, per quanto ancora primitive, ma sono senza veri tessuti vascolari. Chara è un’alga verde con corpo talloide ma organizzazione nodo-internodale e rizoidi filamentosi.

Briofite talloidi come, ad esempio, le epatiche Marchantia, sono piante a struttura corporea intermedia; hanno un tallo piatto e lobato, simile a quello delle alghe, ma mostrano anche una certa differenziazione di tessuti e organi come i rizoidi per l’ancoraggio e gli organi riproduttivi: anteridiofori e archegoniofori.

Piante vascolari semplici, come ad esempio Psilotum, un “fossile vivente”; esso è intermedio perché non ha radici vere e proprie e presenta una ramificazione dicotomica, simile a quella di alcune forme algali, ma ha tessuti vascolari, il che lo rende un ponte tra le briofite e le piante vascolari completamente evolute.

Fusti

Tipi di Fusto

Il fusto è l’asse strutturale centrale di una pianta vascolare.

Svolge le seguenti funzioni o effettua i seguenti servizi:

- Sviluppo in altezza per permettere agli organi fotosintetici di essere raggiunti dai raggi solari e, nel contempo, evitare l’ombreggiamento.

- Supporto meccanico (Sostegno) – Sostiene foglie, fiori e frutti.

- Trasporto – Conduce l’acqua (attraverso lo xilema) e le sostanze nutritive (attraverso il floema) dalle radici ai germogli della chioma e viceversa.

- Immagazzinamento – Conserva il cibo (ad esempio, tuberi di patata, rizomi di zenzero) e l’acqua (ad esempio, fusti di cactus).

- Fotosintesi – Nei fusti verdi (ad esempio, i cladodi di cactus, Euphorbia).

- Riproduzione – Alcuni fusti si propagano per via vegetativa (ad esempio, gli stoloni delle fragole, i bulbi delle cipolle).

In base alla posizione

Fusti aerei – Crescono in superficie (per esempio, il girasole).

Fusti sotterranei – Crescono sottoterra e fungono da organi di stoccaggio (es. zenzero, cipolla).

Fusti acquatici – Si trovano in piante galleggianti o sommerse (es. Hydrilla).

In base alla forma di crescita

Fusti eretti – Crescono in posizione eretta (ad esempio, il bambù).

Fusti striscianti – Si diffondono lungo il terreno (ad esempio, i germogli di fragola).

Fusti rampicanti – Utilizzano i viticci o l’attorcigliamento per arrampicarsi (ad esempio, pisello, edera).

In base alla struttura

Fusti erbacei – Morbidi e non legnosi (per esempio, pomodoro).

Fusti legnosi – Duri e longevi (es. quercia, pino).

Fusti modificati

Alcuni fusti sono specializzati per la conservazione, la protezione o la riproduzione vegetativa:

- Rizoma – Fusto orizzontale sotterraneo (es. zenzero).

- Stolone – Fusto orizzontale fuori terra (ad esempio, fragola).

- Tubero – Fusto ingrossato per la conservazione (ad esempio, patata).

- Bulbo – Fusto corto con foglie carnose (per esempio, cipolla).

- Bulbotubero o Cormo – Base rigonfia del fusto (es. Taro).

- Spina – Fusto modificato per difesa (es. Bougainvillea).

Che cosa è una foglia?

Le foglie sono gli organi aerei di una pianta che hanno le seguenti funzioni:

- regolare gli scambi gassosi (traspirazione e respirazione),

- regolare il bilancio idrico,

- svolgere il processo di fotosintesi per la produzione di energia (NADPH e ATP nella fase dipendente dalla luce) e l’assimilazione del carbonio (fase indipendente dalla luce) trasformando la CO2 in glucosio C6H6O6, con consumo dell’energia ottenuta dalle reazioni chimiche avvenute nella fase dipendente dalla luce.

Equazione delle reazioni chimiche che avvengono durante la fase dipendente dalla luce:

2 H2O + 2 NADP+ + 3 ADP + 3 Pi + light → 2 NADPH + 2 H+ + 3 ATP + O2

Equazione delle reazioni chimiche che avvengono durante la fase indipendente dalla luce:

3 CO2 + 9 ATP + 6 NADPH + 6 H+ → C3H6O3-phosphate + 9 ADP + 8 Pi + 6 NADP+ + 3 H2O

Elementi di una foglia

Una foglia è generalmente composta dai seguenti elementi:

- guaina fogliare,

- ligula,

- stipole,

- picciolo e

- lamina fogliare.

Organizzazione di una Foglia di una pianta dicotiledone

Una foglia può essere:

- semplice o

- composta.

Una foglia composta può essere:

- palmata (Aesculus hippocastanum) o

- pennata (Clematis vitalba), e una foglia pennato-composta può a sua volta essere

- pennato composta una volta sola o unipennata;

- pennato composta due volte o bipennata;

- pennato composta tre volte o tripennata.

4 Aprile 2016

10 Aprile 2016

Che cosa è un fiore?

Un fiore è un rametto corto specializzato (asse fiorale) la cui crescita termina con una o più foglie modificate organizzate o meno in verticilli.

Tali foglie modificate possono essere foglie fertili dette sporofilli (che producono le spore) e foglie sterili.

Gli sporofilli portano gli organi riproduttivi maschili e femminili che nelle Spermatofite sono detti, rispettivamente. sacchi pollinici e ovuli.

Dagli ovuli si sviluppano i semi.

Se la definizione di fiore fosse completamente definita dai seguenti elementi:

- un asse fiorale che porta

- uno o più sporofilli maschili o microsporofilli, e

- uno o più sporofilli femminili o macrosporofilli,

allora tutte le spermatofite, gimnosperme e angiosperme, produrrebbero fiori e quindi dovremmo considerare frutti non solo i pomi e le drupe ma anche pigne, strobili, coni, galbuli e arilli.

Se la definizione di fiore fosse definita dai seguenti elementi:

- un asse fiorale che porta

- una o più foglie sterili con funzioni accessorie alla funzione di riptroduzione,

- uno o più sporofilli maschili o microsporofilli, e

- uno o più sporofilli femminili o macrosporofilli,

allora quale gruppo di spermatofite produrrebbe frutti?

Se per avere un fiore al nostro rametto fertile dobbiamo aggiungere un perigonio, nel caso in cui le foglie sterili siano uguali in forma, colore e funzione [per esempio due verticilli di tepali], o un perianzio, nel caso in cui le foglie sterili siano diverse per forma, colore e funzione [per esempio un verticillo di sepali (calice) e un verticillo di petali (corolla)], allora, oltre alle angiosperme, anche un gruppo di gimnosperme può produrre frutti: il gruppo composto dalle tre famiglie seguenti: Ephedraceae, Welwitschiaceae e Gnetaceae.

In queste piante, che pur presentano fiori poco appariscenti, gli sporofilli sono circondati chiaramente da un perianzio.

Ancor più sorprendente è constatare che angiosperme e piante a fiore (flowering plants) non sono sinonimi, non sono termini intercambiabili.

Fra le piante a fiore, trascurando le piante fossili, dobbiamo ricomprendere assieme alle Angiosperme anche le 71 specie di Ephedraceae, Welwitschiaceae e Gnetaceae.

Per indicare l’insieme delle piante a fiore, l’insieme delle Angiosperme con le Ephedraceae, la Welwitschia e le Gnetaceae, i botanici hanno coniato un nome ad hoc: Anthophyta, per l’appunto piante a fiore.

16 Maggio 2019

16 Maggio 2019

17 Maggio 2023

13 Luglio 2020

Che cosa è un frutto?

Un frutto è un ovario maturo di una pianta a fiore.

Nelle angiosperme, il frutto si forma dopo la fertilizzazione dell’ovulo.

Il frutto, normalmente, contiene alcuni semi della pianta.

La funzione principale di un frutto è aiutare la pianta a disperdere i semi.

In pratica, il frutto è una navicella spaziale che attraversa lo spazio alla ricerca di un luogo dove depositare i semi lontano dalla pianta madre.

Elementi di un frutto

Pericarpo (parete del frutto) – Derivato dall’ovario, composto da:

- Esocarpo – Lo strato esterno (buccia).

- Mesocarpo – Lo strato intermedio (spesso carnoso nei frutti commestibili).

- Endocarpo – Lo strato interno, a volte duro (ad esempio, il nocciolo delle pesche).

Tipi di frutti

I frutti si formano dopo impollinazione e fecondazione. Alcuni frutti si sviluppano senza fecondazione (partenocarpia, ad esempio le banane).

In base all’origine e alla struttura

Frutti semplici – Si sviluppano da un unico ovario.

- Frutti carnosi (ad esempio, bacche, drupe, pomi).

- Frutti secchi (ad esempio, noci, legumi, cereali).

Frutti aggregati – Si sviluppano da più ovari di un unico fiore (ad esempio, fragole, lamponi).

Frutti multipli – Si sviluppano da più fiori (ad esempio, ananas, fichi).

In base alla deiscenza

- Frutti deiscenti: sono frutti che si aprono per rilasciare i semi (legumi dei fagioli, silique del carrubo capsule dei papaveri).

- Frutti indeiscenti: sono frutti che non si aprono per rilasciare i semi (ghiande, nocciole, castagne, chicchi di riso o di frumento).

Funzione e ruolo dei frutti

Dispersione dei frutti e, di conseguenza, dei semi in essi contenuti

- Frutti dispersi dal vento: frutti leggeri, alati (ad esempio, le samare dell’acero o i pappi (appendici piumose del frutto) del tarassaco).

- Frutti dispersi dall’acqua: frutti galleggianti, impermeabili (es. noce di cocco).

- Frutti dispersi dagli animali: frutti carnosi e attraenti (ad esempio, le bacche) o dotati di uncini (ad esempio, la bardana).

Frutti (capsule esplosive) che rimangono attaccati alla pianta ma disperdono i semi: i frutti “esplodono” espellendo i semi con forza.

Ruolo ecologico

- I frutti sono parte essenziale della sopravvivenza delle piante (non c’è seme senza frutto).

- I frutti sono cibo per gli animali che, mangiandoli, contribuiscono alla dispersione dei semi.

Importanza economica e nutrizionale dei frutti

Agricoltura ed economia

- Colture principali (ad esempio, canna da zucchero, riso, frumento, mais, soia, oliveti, vigneti, noceti, aranceti) e secondarie (loietto).

- Utilizzati nelle industrie alimentari, cosmetiche e farmaceutiche (pane, paste, dolci, zuccheri, grassi vegetali, succhi, marmellate, cosmetici, integratori, nutraceutici).

Valore nutrizionale

- I frutti sono ricchi di vitamine (ad esempio, la vitamina C negli agrumi).

- I frutti contengono fibre, antiossidanti e minerali essenziali.

Il frutto di Juglans regia

Il pericarpo è la parte che si sviluppa dalla parete dell’ovario e che circonda il seme.

il frutto del noce (Juglans regia), la noce, ha una struttura un po’ complessa, quindi vediamo di scomporla.

Il pericarpo in una noce è così scomposto:

- esocarpo: la sottile buccia verde esterna del mallo.

- mesocarpo: La parte spessa, polposa e fibrosa del mallo, che si secca nel tempo per poi aprirsi e rilasciare il guscio

- endocarpo: il guscio duro e legnoso che protegge il seme (gheriglio).

La parte commestibile, il gheriglio, è il seme, non parte del pericarpo.

Quindi, anche se comunemente pensiamo alle noci come “noci”, biologicamente si tratta di noci drupacee, cioè di un tipo di drupa con un endocarpo duro.

Le noci sono considerate drupacee, cioè si sviluppano da un ovario semplice e seguono la struttura tipica di una drupa (come le pesche o le ciliegie), ma con un endocarpo duro, simile a una noce.

Il mallo verde è un ricettacolo allargato? No, il mallo verde non è un ricettacolo allargato.

Si sviluppa dalla parete dell’ovario, che è la caratteristica distintiva di un pericarpo.

Racchiude interamente il seme e alla fine si deforma (si apre) per liberare la noce (guscio + gheriglio ovvero endocarpo + seme), caratteristica di un frutto.

Nei falsi frutti, in cui il ricettacolo si allarga, la parte polposa rimane attaccata al frutto, ma nelle noci il mallo è un tessuto puramente ovarico e si stacca naturalmente.

Infatti, in mele e pere, falsi frutti, la parte polposa proviene dal ricettacolo e l’ovario vero e proprio è il torsolo. La parte polposa rimane attaccata al torsolo (frutto).

Il noce non si comporta in questo modo: il suo pericarpo (mallo) proviene dalla parete dell’ovario e non da un tessuto floreale supplementare.

Quindi, il mallo verde della noce è il pericarpo (esocarpo + mesocarpo) e il guscio duro è l’endocarpo: l’intera struttura è un vero frutto botanico!

15 Febbraio 2015

29 Settembre 2020

Che cosa è un seme?

Generalmente nel seme è visibile l’ Ilo che è una piccola cicatrice nel punto di contatto dell’ovulo con la placenta, e a volte il chilario che si presenta come un poro ed è il residuo del micropilo (l’apertura dalla quale il tubetto pollinico è entrato nell’ovulo), nei semi che derivano da ovuli anatropi (che hanno il funicolo aderente al tegumento) è visibile una sorta di cresta laterale detta rafe.

Il seme deriva dalla trasformazione di un ovulo successivamente alla fecondazione.

È un ovulo maturo e fecondato costituito da:

- un rivestimento protettivo, episperma o spermoderma, composto da due foglietti, esternamente la testa e internamente il tegmen, che ha hanno la funzione di riparare l’embrione dagli agenti atmosferici, evitando il disseccamento o l’imbibizione di acqua o di altre sostanze, e che partecipano al controllo della germinazione garantendo la dormienza con sostanze inibitrici della germinazione medesima. Nelle Poaceae, l’episperma è fuso con i tessuti dell’ovario (da cui si genera il frutto) ed è intimamente connesso al frutto (cariosside).

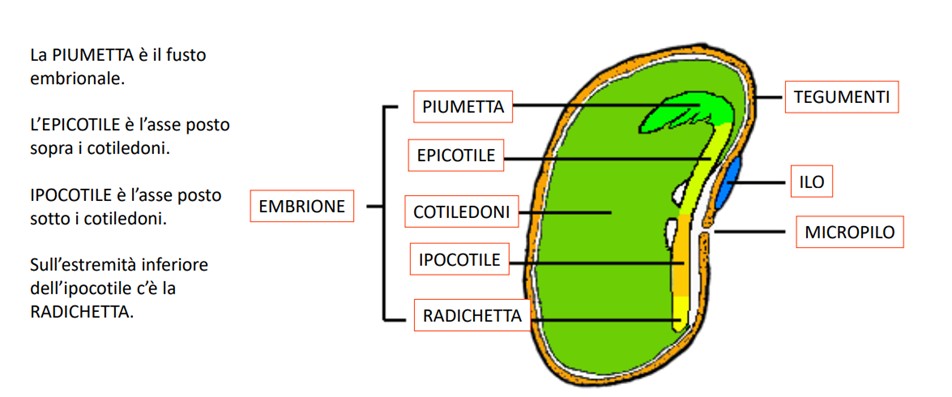

- un embrione, in esso sono riconoscibili una radicula, che è il primordio dell’apparato radicale, l’ipocotile, cioè il fusticino tra la radicula e le foglie cotiledonari, una (Monocotiledoni), due (Dicotiledoni) o numerose (Gimnosperme) foglie embrionali o cotiledoni, con funzione di accumulo di sostanze di riserva necessarie per la germinazione del seme; tra i cotiledoni e le prime vere foglie (se esistono) si trova l’epicotile che costituisce il primo internodo del fusto che porta all’apice la piumetta;

- l’endosperma, una riserva di cibo, che fornisce sostanze nutritive alla piantina in via di sviluppo.

Il seme è l’unità riproduttiva delle piante a seme, le spermatofita: gimnosperme e delle angiosperme.

Esso funge da unità di sopravvivenza e riproduzione per le piante a seme.

Ovario, da cui deriva il frutto, ovulo, da cui deriva il seme, e cellula uovo fecondata, da cui deriva l’embrione, sono tre strutture diverse, una dentro l’altra, come con una matriosca.

Generalmente nel seme sono visibili:

- l’Ilo che è una piccola cicatrice nel punto di contatto dell’ovulo con il funicolo della placenta, e, a volte,

- poro micropilare è il residuo del micropilo (l’apertura dalla quale il tubetto pollinico è entrato nell’ovulo).

Nei semi che derivano da ovuli anatropi (funicolo aderente al tegumento) è visibile una sorta di cresta laterale detta rafe.

In pratica, il seme è una navicella temporale che attraversa il tempo alla ricerca di un momento adatto quando svegliare l’embrione dormiente. Infatti, una qualità dei semi è la longevità. Essi possono rimanere vitali anche per migliaia di anni se in condizioni ambientali sfavorevoli alla germinazione, grazie allo stato di dormienza dell’embrione.

Mentre non è mai stato dimostrato che i semi di Ricinus communis, provenienti da tombe egizie (4.000 a.C.), germoglino, alcuni semi antichi sono stati fatti germogliare con successo:

- semi di loto (Nelumbo nucifera), di 1.300 anni fa, trovati nel letto di un lago cinese.

- semi di palma da dattero (Phoenix dactylifera), di oltre 2.000 anni fa, ritrovati a Masada, in Israele, germogliati con successo!

- Silene stenophylla (un fiore siberiano), di circa 32.000 anni fa, recuperata dal permafrost e rianimata in laboratorio.

Tipi di semi

Criterio di partizione basato sui cotiledoni

- Semi monocotiledoni (ad esempio, mais, riso).

- Semi dicotiledoni (ad esempio, fagioli, girasole).

Criterio di partizione basato sulla presenza di endosperma

- Semi endospermici (albuminosi) – Conservano l’endosperma come riserva alimentare (es. mais, ricino).

- Semi non endospermici (esalbuminosi) – Conservano il cibo nei cotiledoni (ad esempio, fagioli, arachidi).

Germinazione dei semi

- temperatura, sopra una soglia minima e sotto una soglia massima;

- umidità (moisture), 50% – 75% della capacità di campo;

- aria, un seme è un organismo vivente, contiene l’embrione che respira e quindi che ha bisogno di ossigeno e che ha bisogno che la CO2 prodotta venga allontanata per non soffocare per mancanza di ossigeno;

- luce, alcuni semi richiedono condizioni di luce (Begonia, Primula), altri richiedono condizioni di buio (Phacelia, Allium, …);

- terreno, tessitura, struttura, pH (acido, neutro, alcalino), presenza o assenza di alcuni minerali (es.: presenza di carbonato di calcio CaCO3 sotto una determinata soglia), presenza o assenza di sostanza organica, letto di semina preparato in modo da favorire il contatto terreno – seme;

- organismi viventi, assenza di predatori e parassiti del seme e presenza di micorrize e difensori del seme.

Il ruolo ecologico dei semi è di

- consentire la riproduzione delle piante e di

- mantenere la biodiversità e l’equilibrio dell’ecosistema.

Il ruolo economico dei semi è

- il loro utilizzo in agricoltura (grano, riso, mais, ecc.) per ottenere un raccolto multiplo del seminato,

- il loro utilizzo in cucina, fra l’altro come substrati di fermentazioni spontanee,

- il loro utilizzo industriale per produrre oli che sarebbe bene usare solo come carburanti (girasole, soia) e

- il loro utilizzo come sostanze medicinali.

Una caratteristica peculiare dei semi è quella di contenere una miscela equilibrata di carboidrati, grassi e proteine, quando, invece, tutti gli altri cibi o contengono prevalentemente carboidrati e proteine o contengono prevalentemente grassi e proteine (PhD Harcombe Zoe “The Diet Fix” 2019).