Hügelkultur nella progettazione permaculturale

Contesto del corso

Progettazione in Permacultura e Sistemi Agroecologici

Destinatari: studenti universitari di agraria, scienze ambientali, ecologia e progettazione del paesaggio.

Obiettivi di apprendimento

Definire che cosa sia una Hügelkultur e spiegarne le origini.

Comprendere i principi ecologici che la sostengono (decomposizione del legno, rete trofica del suolo, ciclo dell’acqua e cicli degli elementi nutritivi nelle Hugelkultur).

Analizzare le funzioni e i benefici dell’Hügelkultur in un sistema di permacultura.

Valutare criticamente limiti, rischi e idoneità sito-specifica.

Progettare un letto di Hügelkultur di base adattato alle condizioni locali e alle zone della permacultura.

Struttura della lezione

Introduzione

Presentare un diagramma di un letto di Hügelkultur.

Nota storica: tradizione tedesco/austriaca di utilizzo del legno in decomposizione in cumuli rialzati → adottata nella permacultura (diffusa da Sepp Holzer, poi Paul Wheaton, Geoff Lawton).

Parte 1 – Principi ecologici

Decomposizione del materiale legnoso:

Rilascio lento di nutrienti (C, N, P, microelementi).

Dominanza fungina → associazioni micorriziche.

Arricchimento della rete trofica del suolo: habitat per decompositori e organismi utili.

Funzione idrologica:

I tronchi agiscono come spugne, immagazzinando acqua piovana e la rilasciando lentamente.

Riduzione del fabbisogno irriguo.

Creazione di microclimi: cumulo rialzato → gradienti di esposizione, temperatura, protezione dal vento.

Parte 2 – Funzioni nel design in permacultura

Costruzione della fertilità del suolo: riciclo di biomassa che altrimenti sarebbe scarto.

Gestione dell’acqua: strategie per zone aride e gestione idrica in keyline.

Diversità & stratificazione: più nicchie (lato soleggiato vs lato ombreggiato; radici profonde vs superficiali).

Resilienza: fertilità a lungo termine senza input esterni.

Integrazione con le zone di permacultura: di solito in Zona 2 o 3 (orti annuali e perenni).

Parte 3 – Progettazione e costruzione

Scelta del sito: pendenze vs pianura; evitare suoli costantemente umidi.

Materiali:

Strato inferiore: tronchi in decomposizione, rami grossi.

Strato intermedio: rametti, residui, letame, compost.

Strato superiore: terra di copertura, pacciamatura.

Passaggi costruttivi:

Disporre i tronchi a strati alternati perpendicolari.

Scavare una trincea lateralmente da cui ricavare il terreno da aggiungere tra strato e strato di legno.

Aggiungere insieme al terreno, se si vuole, residui organici e compost o letame.

Coprire l’ultimo strato di legno con terra e pacciamare l’ultimo strato, se con paglia, almeno 15 – 25 cm.

Strategia di impianto:

Lato soleggiato: annuali eliofile.

Lato ombreggiato: colture tolleranti l’ombra.

Sommità: specie resistenti alla siccità e al freddo locale.

Esempio: pomodori + fagioli + lattuga + erbe aromatiche.

Parte 4 – Valutazione critica

Vantaggi:

Aumento della sostanza organica.

Aumento della ritenzione idrica.

Aumento della biodiversità.

Fertilità a lungo termine (5–20 anni).

Riduzione degli scarti organici.

Sfide e rischi:

Immobilizzazione dell’azoto (se legno fresco).

Habitat per roditori o insetti (talpe, arvicole, termiti in certi climi).

Non adatto in aree aride estreme (essiccamento rapido).

Lavoro iniziale intenso.

Parte 5 – Attività interattiva

Attività di gruppo:

Dividere gli studenti in gruppi di 4–5. Ogni gruppo deve:

Progettare un letto di Hügelkultur per uno scenario specifico:

Giardino urbano

Azienda agricola in zona temperato-secca

Azienda agricola in zona temperato-umida

Identificare: collocazione, mix di specie, rischi potenziali.

Presentare le idee in 5 minuti per gruppo.

Conclusione

Sintesi dei principi di permacultura coinvolti:

Usare e valorizzare le risorse rinnovabili (legno e terreno).

Produrre senza sprechi.

Usare energia, acqua e nutrienti presenti nel legno.

Progettare dal modello al dettaglio.

Domande e discussione finale.

Letture consigliate

Mollison, B. (1988). Permaculture: A Designer’s Manual. Tagari.

Holmgren, D. (2002). Permaculture: Principles and Pathways Beyond Sustainability. Holmgren Design.

Holzer, S. (2011). La permacultura di Sepp Holzer: guida pratica per un’agricoltura integrata e su piccola scala. Chelsea Green.

Pauli, G. (2010). The Blue Economy. Paradigm Publications (capitolo sulla decomposizione e il suolo).

Sölter, U., et al. (2021). “Woody amendments in soils: effects on carbon storage and microbial community dynamics.” Soil Biology & Biochemistry.

Materiali didattici

Diagrammi delle stratificazioni del cumulo.

Foto dalle aziende agricole.

Illustrazioni in sezione trasversale dei cicli dei nutrienti e dell’acqua.

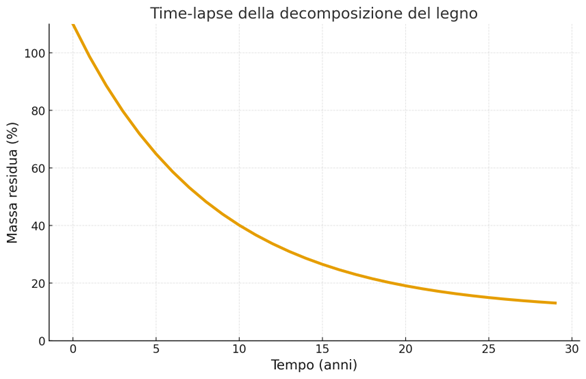

Time-lapse della decomposizione nel tempo.

Hügelkultur: continuità storica tra tradizione tedesco-austriaca e permacultura contemporanea

Introduzione

La pratica dell’Hügelkultur (dal tedesco, “cultura del cumulo”) viene oggi spesso associata alla permacultura, ma le sue origini affondano nella tradizione agricola contadina delle regioni alpine e prealpine della Germania meridionale e dell’Austria. In tali aree, caratterizzate da suoli poco profondi, climi rigidi e abbondanza di biomassa legnosa, i contadini svilupparono sistemi ingegnosi per migliorare la fertilità e la resilienza delle colture, trasformando i residui forestali in risorsa agricola.

Questa dissertazione intende ricostruire i fondamenti storici, ecologici e culturali dell’Hügelkultur nella tradizione tedesco-austriaca, per poi analizzarne la risignificazione in chiave permaculturale contemporanea.

1. Contesto storico e socio-ambientale

Nelle Alpi e Prealpi centro-europee, le comunità rurali erano tradizionalmente impegnate sia nella gestione forestale sia nella coltivazione agricola. La disponibilità di abbondante legname, unita a suoli agricoli poveri e difficili da lavorare, portò allo sviluppo di tecniche di accumulo di biomassa legnosa ricoperta di terra per realizzare superfici coltivabili rialzate.

Fonti etnografiche descrivono come in Tirolo e Baviera le radici e ceppaie di abete e faggio venissero utilizzate come nucleo dei cumuli, ricoperti poi di letame bovino e terra, per la coltivazione di patate, cavoli e rape (Schwiening 1935; König 1957).

Questa pratica rispondeva a necessità multiple:

-

riciclare residui forestali, evitando sprechi;

-

aumentare la fertilità su suoli sottili e acidi;

-

creare microclimi favorevoli grazie alle diverse esposizioni dei cumuli;

-

gestire l’acqua, trattenendola dalle piogge intense nel legno e rilasciandola gradualmente nei periodi secchi.

2. Fondamenti ecologici

La base ecologica dell’Hügelkultur si fonda su processi naturali di decomposizione:

-

i tronchi in decomposizione agiscono come serbatoi idrici (Kämpf 1993), riducendo la necessità di irrigazione;

-

il rilascio graduale di nutrienti (azoto, fosforo, microelementi) sostiene le colture per anni;

-

la predominanza fungina nella decomposizione legnosa favorisce micorrize e reti trofiche del suolo (Boddy & Watkinson 1995) adatte per piante perenni;

-

i gradienti termici e di umidità creati dai cumuli permettono una stratificazione colturale analoga a quella di un margine forestale.

In tal senso, l’Hügelkultur si inserisce in una visione agroecologica tradizionale, capace di trasformare vincoli ambientali in opportunità produttive.

3. Hügelkultur e sapere contadino

La pratica si diffuse soprattutto come sapere pratico tramandato oralmente, raramente codificato nei manuali di agronomia dell’Ottocento. Tuttavia, nelle zone montane di lingua tedesca, etnografi e studiosi di folklore agrario hanno riportato testimonianze di cumuli rialzati coltivati in orti e piccoli appezzamenti (König 1957; Bächtold-Stäubli 1962).

In Austria, la tradizione si mantenne viva in aree periferiche come il Lungau, dove la resilienza degli agroecosistemi montani era garantita dall’integrazione tra bosco, pascolo e orticoltura. Qui il cumulo rialzato assumeva anche una valenza culturale: simbolo di parsimonia e ingegno, espressione di un rapporto simbiotico tra comunità rurali e paesaggio forestale.

4. Riscoperta in permacultura

A partire dagli anni ’70, la permacultura recuperò e rielaborò questa pratica. In particolare, l’agricoltore austriaco Sepp Holzer diffuse l’Hügelkultur come elemento centrale del suo sistema agricolo alpino (Holzer 2011). Holzer dimostrò che:

-

i cumuli rialzati permettono di coltivare in zone a scarsa piovosità senza irrigazione;

-

migliorano la biodiversità agricola, creando habitat per insetti utili;

-

possono essere integrati su larga scala in sistemi agroforestali.

La permacultura contemporanea ha dunque trasformato l’Hügelkultur da tecnica marginale contadina a modello di design rigenerativo, coerente con i principi di Holmgren (2002): catturare e immagazzinare energia, produrre senza sprechi, integrare piuttosto che segregare, usare il margine.

5. Valore culturale e attualità

Oltre al valore agronomico ed ecologico, l’Hügelkultur incarna una filosofia del limite e del riciclo, tipica delle comunità montane. Il cumulo rappresenta un luogo di transizione: tra bosco e campo, tra suolo e decomposizione, tra passato e futuro.

Nell’attuale contesto di cambiamento climatico, l’Hügelkultur riemerge come strumento di resilienza:

-

riduce la dipendenza da input esterni;

-

valorizza materiali locali a basso costo;

-

aumenta la sostanza organica e la capacità di ritenzione idrica dei suoli.

Si tratta dunque di una pratica che unisce radici tradizionali e visioni future, ponendosi come esempio emblematico di sapere tradizionale riattualizzato.

Conclusione

L’Hügelkultur non è un’invenzione contemporanea, ma un patrimonio di conoscenze rurali tedesco-austriache che ha attraversato i secoli, trasformandosi da risposta contadina alla scarsità in strumento centrale della permacultura.

Il suo valore non è solo tecnico, ma anche culturale: dimostra come il dialogo tra memoria e innovazione possa produrre soluzioni durature alle sfide agroecologiche.

Bibliografia essenziale

-

Bächtold-Stäubli, H. (1962). Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Berlin: De Gruyter.

-

Boddy, L., & Watkinson, S. C. (1995). “Wood decomposition, higher fungi, and their role in nutrient redistribution.” Canadian Journal of Botany, 73(S1), 1377–1383.

-

Holmgren, D. (2002). Permaculture: Principles and Pathways Beyond Sustainability. Hepburn: Holmgren Design Services.

-

Holzer, S. (2011). Sepp Holzer’s Permaculture: A Practical Guide to Small-Scale, Integrative Farming and Gardening. White River Junction: Chelsea Green.

-

Kämpf, N. (1993). “Dynamics of organic matter in soils of temperate forests.” Geoderma, 59(1–4), 25–40.

-

König, F. (1957). Bäuerliches Leben im alten Bayern. München: Süddeutscher Verlag.

-

Mollison, B. (1988). Permaculture: A Designer’s Manual. Tyalgum: Tagari.

-

Schwiening, R. (1935). Alpenländische Volkskunde: Landwirtschaft und Brauchtum. Wien: Österreichischer Bundesverlag.

Progetto: Hügelkultur Mediterranea a Torre di Mosto

1. Contesto pedoclimatico

-

Clima: estati calde e siccitose (luglio-agosto), piogge, per lo meno un tempo, concentrate in autunno e primavera, rischio alluvioni episodiche.

-

Suolo: limoso → fertile ma con problemi di compattazione e drenaggio lento.

-

Obiettivi:

-

Migliorare la ritenzione idrica estiva.

-

Aumentare la sostanza organica stabile.

-

Creare diversità colturale (annuali + perenni).

-

2. Progetto del letto di Hügelkultur

Dimensioni consigliate

-

Altezza: 0,8 m – 1,2 m (moderata → evita eccessiva secchezza sulla sommità in estate).

-

Larghezza: 1 m – 2 m alla base, 0,50 m – 1 m alla sommità.

-

Lunghezza: moduli di 6 m – 12 m, orientati nord – sud anche se l’orientamento est–ovest massimizzerebbe la diversità di illuminazione solare. Il lato ovest rimane comunque più caldo e secco del lato est durante l’estate e durante l’inverno.

-

Inclinazione fianchi: 30–35° → evita erosione superficiale.

-

Numero cumuli: 5.

Strati

Qui si possono scegliere diverse strade:

- utilizzare solo trochi,

- utilizzare tronchi, ramaglie e residui di potature,

- utilizzare tronchi, ramaglie, residui di potature e biomasse verdi.

- un campione di terreno preso da un bosco aziendale o locale,

- qualche palata di letame maturo, o

- uno strato leggero di compost prodotto in azienda secondo i metodi suggeriti da Elaine Ingham o da David Johnson (compost Johnson-Su).

-

Trincea drenante (20–30 cm) → evita ristagni nel suolo limoso.

-

Strati inferiori: tronchi di olmo, ontano, quercia ed altri (legno abbondante localmente, a lenta decomposizione) e terreno.

-

Strati intermedi: ancora solo tronchi (altri potranno scegliere rami più piccoli, ramaglie, scarti di potatura, residui di mais/soia, biomassa verde) più inoculi (es. lettiera dei daini allevati in azienda) e terreno.

-

Strato superiore: suolo di copertura (20 cm).

-

Pacciamatura spessa (15 – 25 cm): paglia e foglie.

3. Scelta colturale

Lato ovest (più caldo e secco)

-

Pomodoro, melanzana, peperone (annuali).

-

Ceci o fagioli da secco (leguminose resistenti).

-

Lavanda, origano, santoreggia, rosmarino, timo, salvia (perenni, xerofile).

Centro o Sommità (secca, ventosa)

-

Carciofi, cardi, finocchio selvatico, Atremisia abrotanum.

Lato est (più fresco e umido)

-

Lattuga estiva, bietola, spinacio novembrino.

-

Piselli.

-

Fragola di sottobosco, mente.

-

Brassicacee tardive (cavolo nero, cavolo verza).

Bordi altezza suolo

-

Calendula, nasturzio, tagete → attrattivi per impollinatori, repellenti per nematodi e afidi.

4. Gestione e manutenzione

-

Irrigazione:

-

Solo nei primi due anni (forse).

-

Dal 3° anno → nessuna irrigazione, grazie alla capacità spugna dei tronchi.

-

-

Pacciamatura annuale con trinciato di cover crops o sfalcio di medica e paglia.

-

Aggiunta di compost leggero ogni primavera, soprattutto nei primi 2 anni.

-

Controllo fauna: rischio arvicole/ricci → usare predatori naturali (cassette nido per rapaci notturni).

5. Vantaggi specifici

-

Aumento sostanza organica: legno e biomassa si trasformano in parte in humus stabile (in partenza avremo un volume con 50% terreno inoculato e 50% tronchi).

-

Resilienza climatica: obiettivo zero irrigazione.

-

Biodiversità colturale: nicchie multiple in un solo letto.

-

Riduzione lavorazioni: non richiede lavorazioni del terreno → si integrano gli asporti e le morti con semina diretta o trapianto di piantine.

-

Uso di risorse locali: legno, letame compostato, cover crops, paglia, oltre al terreno.

6. Varianti

-

Mini-Hügelkultur: per orti familiari, altezza 60–80 cm, con più aromatiche.

-

Maxi-Hügelkultur agroforestale: altezza 1,5–2 m, piantumazione di arbusti produttivi (ribes e rovo,) sui fianchi.